03.10

ドキュメンタリー映画「標的」 慰安婦取材で攻撃受けた植村記者の不屈描く 新聞うずみ火

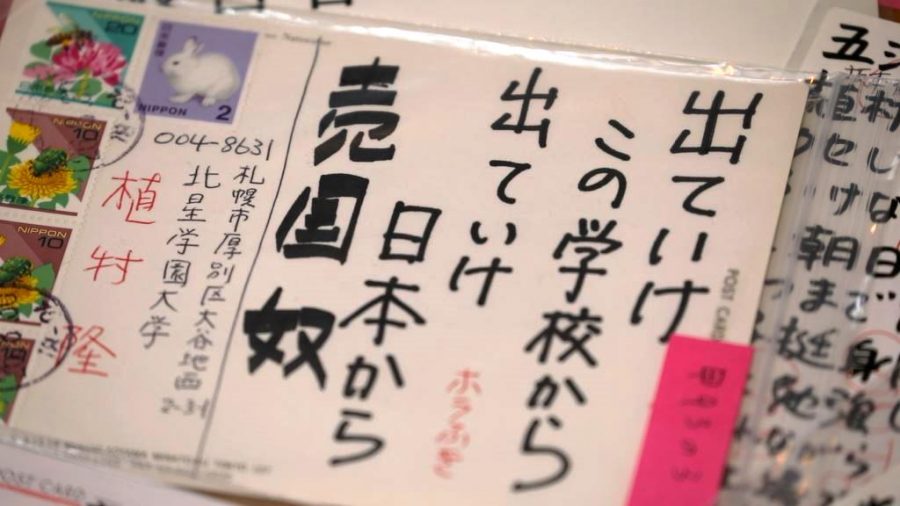

植村さんの勤務先にも脅迫や誹謗中傷の手紙が大量に届いた(ドキュメント・アジア提供)

朝日新聞記者時代、元日本軍「慰安婦」の韓国人女性の証言をいち早く報じ、後に激しいバッシングにさらされた植村隆さんと、植村さんを支える市民らの闘いを記録したドキュメンタリー映画「標的」が大阪・九条のシネヌーヴォなどで公開されている。監督は元RKB毎日放送ディレクターの西嶋真司さん。歴史の真実を伝えた記事は、なぜ「捏造」とされたのか。特定のメディアを攻撃した背景に何があるのか。なぜ植村さんたちは理不尽な攻撃に屈しなかったのか。(新聞うずみ火 栗原佳子)

◆映画は1991年に遡り、事実経過を追う

<思い出すと今も涙 元朝鮮人従軍慰安婦 戦後半世紀 重い口開く>

1991年8月11日付大阪本社版朝刊社会面トップに植村さんの署名記事が掲載された。辛い体験を語り始めた元「慰安婦」の女性を支援団体「韓国挺身隊問題対策協議会(挺対協)」(現「正義記憶連帯)が聞き取り調査したという内容で、朝日新聞大阪社会部記者だった植村さんは、ソウルで匿名の証言テープを聞いて記事にした。

女性は、軍関与を否定する日本政府の態度に憤り名乗り出たという。植村さんの記事から3日後、女性は記者会見し、金学順(キム・ハクスン)の実名を公表した。その後、金学順さんらは日本政府を相手取り謝罪と賠償を求め提訴。弁護団による事前の聞き取り調査に同行取材した植村さんは、

91年12月25日付大阪本社版朝刊で<かえらぬ青春 恨の半生 日本政府を提訴した元従軍慰安婦・金学順さん>として証言を伝えた。

金学順さんが名乗り出たのを契機に韓国内やアジア各国で被害者が沈黙を破った。日本政府は92,93年に「慰安婦」問題の調査を行い、93年、「河野談話」で軍関与や強制性を認め謝罪した。「歴史研究、歴史教育を通じ永く記憶にとどめ、同じ過ちを決して繰り返さないという固い決意を表明」し、97年度版の全ての中学歴史教科書に「慰安婦」が記述された。一方、こうした流れに保守団体などが反発、記述削除の運動も展開された。

韓国の「ナヌムの家」を訪ね、李玉善さん(写真左)と語り合う植村さん(ドキュメント・アジア提供)

◆朝日新聞だけにバッシング

バッシングの発端となったのは2014年1月末発売の週刊文春(2月6日号)の記事〈”慰安婦捏造” 朝日新聞記者がお嬢様女子大教授に〉だった。その中で、国際基督教大教授の西岡力氏がこうコメントしていた。

≪植村記者の記事には「挺身隊の名で戦場に連行され」とありますが、挺身隊とは軍需工場などに勤労動員する組織で慰安婦とは全く関係がありません。しかもこのとき名乗り出た女性は親に身売りされて慰安婦になったと訴状に書き、韓国紙の取材にもそう答えている。植村氏はそうした事実に触れずに強制連行があったかのように記事を書いており捏造記事といっても過言ではありません≫

植村さんは記事で「17歳の時、だまされて慰安婦にされた」と表現し、「強制連行」とは書いていなかった。また訴状にも韓国紙にも「親に身売り」の記述はなかった。植村さんが記事を書いた91年当時、韓国では「挺身隊」と「従軍慰安婦」は同じ意味で使われ、他の日本メディアも同様の表現を用いていた。

しかし、発売直後から攻撃が始まった。植村さんは同年春、早期退職して神戸の大学で教職に就く予定だったが、大学にも抗議が殺到。植村さんは再就職先を失った。

週刊誌報道から約半年。朝日新聞は14年8月5日付の特集「慰安婦問題を考える」で過去の報道を検証、「済州島で慰安婦を強制連行した」とする故・吉田清治氏の証言に関する記事を取り消す一方、植村さんの記事については「事実のねじ曲げなどはない」と断定した。

だが、特集を機に新聞や週刊誌などが一斉に朝日新聞批判を展開。植村さんへの個人攻撃も止むどころか激しさを増し、それは非常勤講師を務める北海道の北星学園大学、高校生の長女ら家族にまで及んだ。

15年1月、植村さんは東京地裁に西岡氏と文藝春秋社を相手取り名誉を棄損されたとして損害賠償請求訴訟を起こす。同年2月には札幌地裁にジャーナリストの桜井よしこ氏と新潮社など3社を提訴した。

◆「慰安婦」企画通らず

「二十数年後に朝日新聞だけが捏造だとバッシングされている。絶対に裏に何かあるという印象を持ちました」。西嶋監督は91年当時、ソウル特派員として「慰安婦」問題の渦中にいた。16年に福岡で開かれた植村さんの講演会に足を運び、同時期に自分も同様の記事を書いていたことを伝え、関係者の取材を始めた。

西嶋監督はRKB毎日放送で戦争や人権問題などをテーマに数多くのドキュメンタリー番組を手掛けてきた。しかし、何度書き直しても企画書が通らない状態が2年続いた。18年、退社。「会社に残っていても、このテーマでは作れない。ならば組織を離れ、自分で映画というかたちにするしかないかと、こつこつと作り始めました」。クラウドファンディングにも取り組み、資金を集めた。

札幌、東京、韓国と、植村さんに密着した。弁護士やジャーナリスト、大学関係者、歴史学者、市民らさまざまな立場の人たちにインタビューを重ね、一媒体の一人の記者が狙い撃ちにされた構図に迫った。2つの訴訟の弁護団はそれぞれ100人超。植村さんを「捏造記者」と貶めた側が、逆に事実を歪め「捏造」してきた実態も明らかになった。

それでも札幌訴訟は20年11月、東京訴訟は昨年3月、いずれも最高裁で植村さんの敗訴が確定し終結した。社会に広がる歴史修正主義を象徴するかのような司法判断だった。

映画には植村さんの家族も登場する。特に長女はバッシングの標的となり、顔写真や実名をSNSにさらされ、殺害予告まで受けた。その後、弁護士たちの支援で加害者を割り出し東京地裁に提訴。本人を案じた裁判長が和解を勧めたが、「事実を闇に埋もれさせたくない」と裁判を続ける道を選び勝訴した。

「不当な被害を受けている人のために、自分のような人が声を上げ実際に認められていることを世の中に知ってほしかった」。長女は映画の中でこう思いを語っている。西嶋監督は「理不尽なバッシングを受けても泣き寝入りしない、ひるんではいけないという大きなメッセージ。この声を伝えたいと思いました」と振り返る。

◆権力とメディアのありかた問う

植村さんは「映画を観てもらうことで、植村バッシングの背景に何があったのか、植村だけではなく、歴史の真実を伝えたり政府の問題を伝えたりする人たちが標的に狙われることもあることを知ってほしい。この映画を広めていくことも私の闘いの第2ラウンドかなと思います」という。

「特に若いジャーナリストに観てほしい。ジャーナリズムには覚悟が要りますが、覚悟を持って闘えば仲間は会社を超え、連帯できるんだと。僕の闘いでも、裁判の過程で北海道新聞の人たちが寝食を忘れて調査報道をしてくれましたし、西嶋さんは退社されてまで、この映画を作って下さった。逆に言えば、バッシングがあったことによってできた大きなつながりで、僕にとって大きな財産です」

西嶋監督は「権力の意に沿わないメディアが排除されるという現実があります。映画を通じて、権力とメディアのあり方はこれでいいのか、このままでいいのかを考えてほしい。歴史の事実を、事実として伝えるか、歴史を歪めて伝えるのか。あなたはどちらなのか考えてほしいです」と話している。

「標的」は、大阪・シネヌーヴォ、京都みなみ会館のほか、横浜シネマリン(3月11~18日休映、その後25日までレイトショー)で上映中。3月12日から名古屋シネマスコーレ、4月2日から元町映画館で上映。

【プロフィール】

植村隆さん

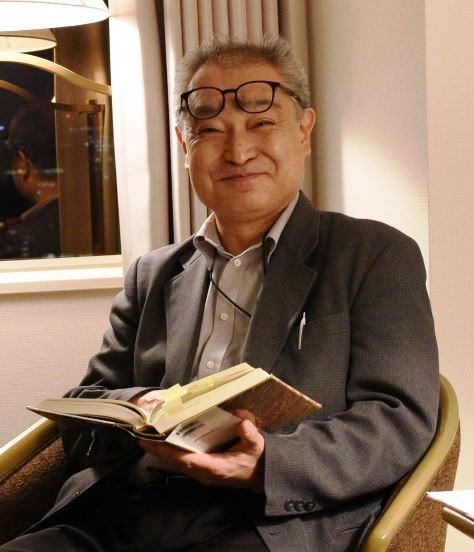

◆植村隆さん

1958年生まれ。1982年、朝日新聞入社。大阪社会部記者などを経てテヘラン、ソウル特派員、北京特派員、函館支局長などを経て2014年、早期退職。韓国カトリック大学客員教授を経て18年から「週刊金曜日」発行人兼社長。

西嶋真司さん

◆ 西嶋真司さん

1957年生まれ。1981年、RKB毎日放送入社。報道部で91年から94年、JNNソウル特派員。2000年から制作部でドキュメンタリー番組を制作。18年退社、映像制作会社「ドキュメント・アジア」設立。『抗い 記録作家 林えいだい』で平和・協同ジャーナリスト基金賞大賞。『標的』でJCJ賞、韓国の安鐘柲自由言論賞。

Source: アジアプレス・ネットワーク