06.24

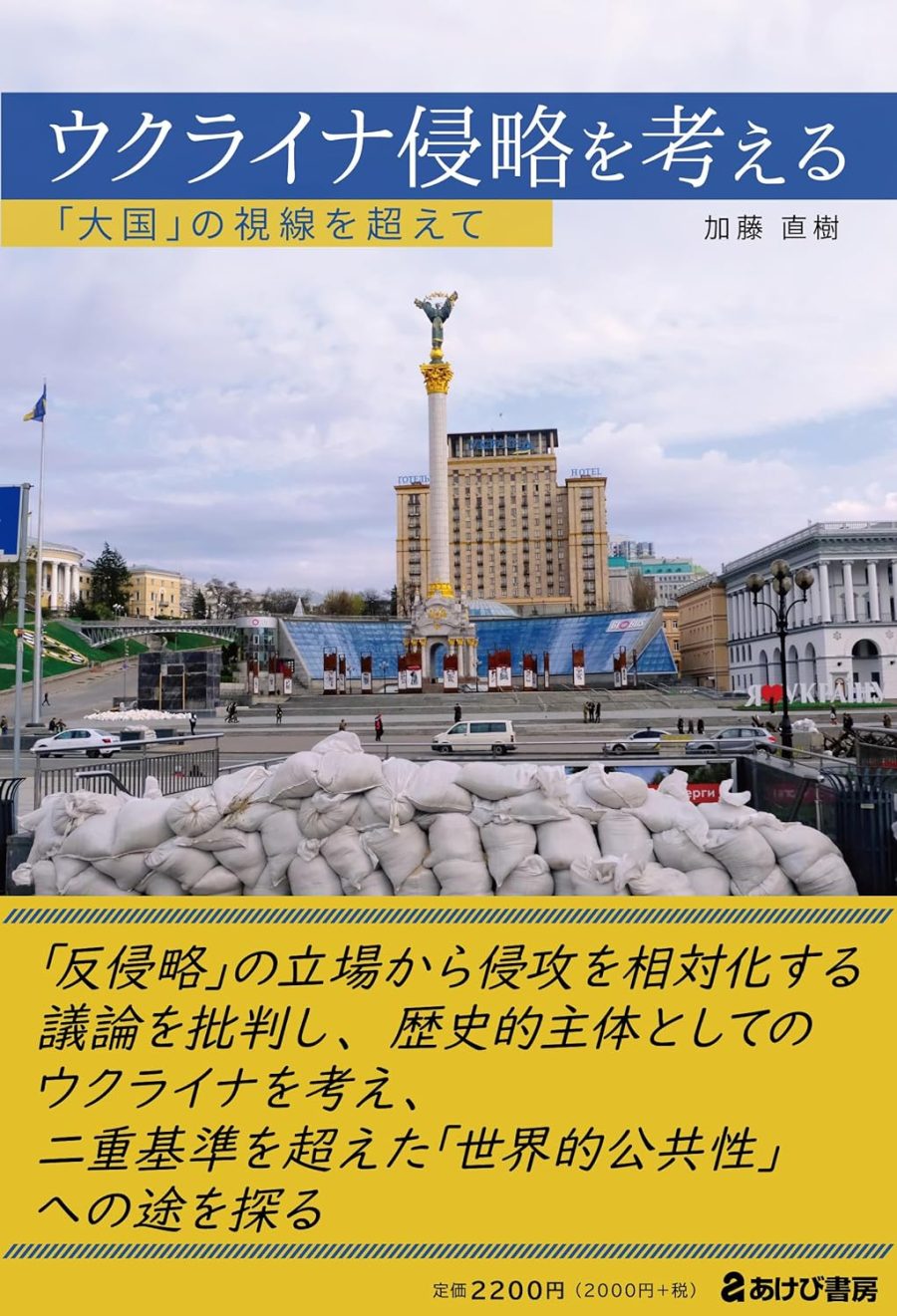

「ウクライナ侵略を考える~『大国』の視線を超えて」著者、加藤直樹氏に聞く(1)「反侵略」の立場から(全4回シリーズ)

◆「反侵略」の立場から

ロシア軍の侵攻以降、ウクライナへの関心が日本でも高まった。日本のリベラル系知識人や言論人、左派の市民運動は、ウクライナ問題をどう捉えてきたのか。歴史修正主義やレイシズムを批判してきた著述家で社会運動家の加藤直樹氏は、近著『ウクライナ侵略を考える 「大国」の視線を超えて』(あけび書房・2024年4月刊)で、「反侵略」の立場から日本におけるリベラル系、左派系言論人の一部に見られるウクライナ認識のありようを批判。加藤氏に著書執筆に至った経緯を聞いた。インタビュー全4回 1/4 (聞き手:玉本英子・アジアプレス)

●「ウクライナ侵略を考える~『大国』の視線を超えて」をこのたび出版されましたが、執筆に至った経緯、背景は何でしょうか?

加藤直樹氏:

2022年2月にロシアがウクライナに侵攻したときは、「あからさまな侵略戦争なのだから、当然、侵略に抗議する声が市民運動の中からも澎湃(ほうはい)と上がるだろう」と思っていました。実際、反戦デモは一時、広がりましたが、驚いたのはフェイスブックなどでつながっている人たちのなかに、ロシアではなくウクライナについて熱心に否定的に言い出す人たちが現れたことです。

「ゼレンスキーが挑発したせいで戦争になった」「ロシアは常に西側の被害者だ」「ウクライナが大日本帝国に重なって見える」といった具合です。

フェイスブックというのは、どうしても自分と政治的に意見が近い人がつながったりします。だからこそショックでした。というのは、この人たちはふだん、改憲反対や軍拡反対、歴史修正主義や民族差別に反対といった意見を述べていた人たちだったからです。

内容だけでなく、そのロジックもおかしなものが多く、これまで歴史修正主義や嫌韓などを批判してきた私の目には、それらと同質のものを感じました。たとえば南京大虐殺否定論とブチャ虐殺否定論などは論の組み立てがよく似ています。

侵略の被害者である国やその人びとに対して、「お前たちの側に(も)問題がある」といったことを言い募る、しかも根拠が薄弱だったり、ロジックが歪んでいたりする議論に憤りを感じて、自分でも勉強しなくてはと思い始めたのです。ウクライナ研究者の本に加え、ウクライナの知識人や活動家自身が書く文章などを通じて学ぶうちに、この国の人びとや歴史に敬意を感じるようになりました。

日本のリベラル系の人びとの一部に見られるウクライナ問題認識に危機感を抱き、ロシアの侵略を擁護する議論がどうおかしいのか、ということを中心に一冊の本にまとめた次第です。実はロシアの侵略擁護の議論はリベラル系以上に極右に多いのですが、この本では論じていません。そもそも思想的に侵略を肯定しているような人たちへの批判は、また別の作業だと思ったので。

——————————————-

【※編集部註:ブチャ虐殺】

2022年3月、キーウ近郊のブチャとその周辺の集落で、ロシア軍が子どもを含む多数の民間人を殺害した事件。ロシアはこれを「捏造」などと否定。

——————————————-

1

2