09.20

「日本社会は男尊女卑に依存している」男らしさ女らしさへの過剰適応が生んだ社会の歪み

イメージ画像

イメージ画像こちらもおすすめ>>「自分を愛そう」この言葉の正体は? 自分で居場所をつくった女性たちのインタビュー集を出したジェーン・スーさんの胸の内

「日本は男尊女卑社会だ」と誰かが声を上げると、「いや、女尊男卑だ」と即座に反発の声が返ってくる。

あなたの体感はどちらだろう。

性犯罪加害者や依存症の治療に長年携わる精神保健福祉士・社会福祉士の斉藤章佳さんは、「日本社会は男尊女卑の価値観に依存することによって成り立っている。社会そのものが『男尊女卑依存症』なのです」と主張する。

個人ではなく、社会が男尊女卑に依存しているとはどのような状態なのか。

加害者臨床の現場からジェンダー格差に斬り込んだ新刊『男尊女卑依存症社会』を上梓した斉藤さんに聞いた。

痴漢もDVも学習された行動

『男尊女卑依存症社会』(亜紀書房)

『男尊女卑依存症社会』(亜紀書房)━━新著『男尊女卑依存症社会』では、家父長制を土台とした男尊女卑の価値観が、社会システムや個々の選択にどのような負の影響を及ぼしているかが考察されています。

私は精神保健福祉士・社会福祉士として、DVや性暴力などの加害者臨床、アルコール、薬物、ギャンブル、万引き依存症などの治療プログラムに長年関わってきました。

その中でも特に他者への加害行為が含まれる嗜癖問題に注力してきました。いずれも男性から女性への加害比率が圧倒的に多いのが特徴です。

すると仕事柄、「今、目の前にいるこの男性は、どうしてこんな加害行為を起こしてしまったのだろう?」と日々考えることになるんですね。

少なくとも、彼らは加害者としての性質を持って生まれてきたわけではない。それなのになぜ、性暴力やDVの加害者になってしまったのか。

この社会で生まれ成長してきた過程で、男尊女卑の価値観を刷り込まれ学習してきたからではないのだろうか。

痴漢もDVも学習された行動です。加害者臨床の中で出会う加害男性の根っこには、必ずと言っていいほど男尊女卑の思想が横たわっています。

言い方を変えると、家庭、学校、メディア、そして社会(職場)で刷り込まれた男尊女卑の価値観を内面化し、「男らしさ」の型に過剰適応しようとして生じる歪み(=生きづらさ)こそが依存症の温床なのだと。

━━「男らしさ」の型とは、この場合どのような意味ですか。

「男なら涙を見せるな」と叱咤され、「男だろ!」と鼓舞される。体育会系の世界では今も脈々と受け継がれているような「男は強くあるべきだ」「競争に勝ってこそ男だ」という価値観です。

━━男としての甲斐性、男たるもの一家の大黒柱に、といった考え方も、同じ土台にありそうです。求められる「強さ」の延長線上には経済力も含まれる。

そうです。社会全体が男尊女卑という思想に依存して成り立っている。

そうした「男らしさ」を何十回、何百回、何千回と言われ続けると、男性にも女性にも男尊女卑の価値観が深く染み込んでいきます。もちろん、反対側には「女らしさ」の型もあり、それが女性の苦しみにも繋がっている。その「らしさへの過剰適応」から生じる生きづらさの結果、依存症になるケースが非常に多いのが実情です。

加害者臨床の現場に携わっていると、私たちの社会に男尊女卑がどれだけ深く根を張っているかを日々実感せずにはいられません。彼らは、日本社会の縮図であるといつも感じながら臨床に向き合っています。

「恐れ」から自分を守るために相手を殴る

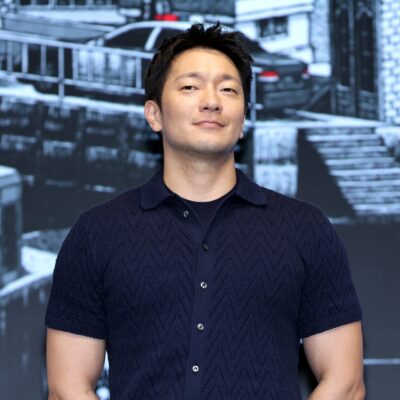

精神保健福祉士・社会福祉士の斉藤章佳さん

精神保健福祉士・社会福祉士の斉藤章佳さん━━2023年の日本のジェンダーギャップ指数は、過去最低の125位。男性の給与を100としたときの女性の給与水準は75.2と、G7の中で最も格差が大きい数字です。日本がいまだ男性優位社会であることはデータ、そして多くの女性の体感からも明らかです。

ジェンダーギャップ指数の後退については予想通りと感じている人が多いのではないでしょうか。日本も表向きは男女平等を掲げるようになってきましたが、社会の格差構造はそこまで変化しきれていません。

━━他方で、「いや、むしろ日本は女尊男卑だ」「自殺率やホームレスの数は圧倒的に男性が多いのだから女性は優遇されている」「日本人女性の幸福度は男性より高い」と否定する男性の声もSNSでは目に入ります。

自分が依存症であると認めない状態は「否認」と呼ばれる心理であるといわれています。

未治療のアルコール依存症の人に「あなたは依存症だ」と言っても、多くの人は「自分の飲み方に問題はない」「やめようと思えばいつでもやめられる」と否定します。

日本社会にある「男尊女卑依存症」もこれと同じです。反発の声が激しいほど、社会全体で男尊女卑を否認しようとする力が働いているのです。本当は強く反発してしまう男性ほど、無意識下ではおそらくそれが事実であることに気づいているはずです。

━━なぜ認めないのでしょう。

自分の心を守るための一種の心理的防衛です。認めてしまうと、それまでの自分が培ってきた経験や価値観が音を立てて足元から崩れてしまう。それが怖い。

そう、怖いんです。

DVも同じ構造です。パートナーの女性に暴力をふるったDV加害者に話を聞くと、彼らの根底には多くの場合、「恐れ」があります。これはミソジニーとも通底していると考えています。

━━恐れ? 自分より肉体的に弱い相手だからこそ、暴力を振るうのでは。なぜ相手に恐れを抱くことが暴力に繋がるのでしょう。

「こいつはたいした男じゃないと思われているのでは」「もしかしたら見捨てられるのではないか」と目の前のパートナーに思われているかもしれない恐れです。その自己否定されることへの恐れから自分を守りたいから、相手を殴る。怖い、助けて、と弱さをさらけだして泣く代わりに、それを爆発的な怒りで否認し相手を殴るのです。

暴力もまた学習された行動です。私たちは自分が育った家庭や、成長過程で見聞きしたフィクションで学習し、その振る舞いを知らないところで内面化しながら育っているのです。

反発よりも厄介なのは「無反応」

━━「男は女より上である」と女性を見下し、その一方で恐怖する。斉藤さんは著書『男が痴漢になる理由』でも性犯罪者の実態に触れ、性犯罪の本質は「支配欲」であり、そこには日本に根強く残る男尊女卑の考え方が大きく影響していると指摘されていました。

『男が痴漢になる理由』が話題になったときも、否認の声が多く上がりましたね。

当時、私が勤務していたクリニックにも「なんでこんな本を出したんだ!それより冤罪が…」と訴える電話が複数ありました。かけてくるのは全員男性です。

彼らは医療事務の女性スタッフを相手に、「日本に男尊女卑はない」「この本の内容は間違っている」といった感想を長々と語ってくるんですね。

あるとき、そうした電話に対応中だった女性スタッフの横で私がちょうど事務作業を始めたので、「今、横に著者がいるので代わります」と彼女が電話口の相手に告げたんですね。

私としては感想を直接聞くことでわかる部分もあるかもしれないと思ったので、ぜひ話してみたかった。ところが、相手の男性は「いや、代わらなくていい」と即座に電話を切ってしまいました。

━━格下と思っている女性には噛み付けるが、男性の前では口をつぐむ。これもまた典型的な男尊女卑のパターンですね。

ただ、反発や抵抗の形でリアクションをする人たちは、むしろ変容できる可能性があります。彼らは心の奥底では、男尊女卑に依存した社会であることにすでに気づいている。でもそれをどこかで認めたくないから、抵抗や反発の声を上げているのです。

━━では反発よりも厄介な反応は?

「無視」です。無視、無反応。あえて「反応しない」という反応を選択している。再犯防止プログラムの現場でも、最も変容しづらいのはこちらからの問いかけに無反応の人たちです。彼らは、すぐに引っ込んでしまいます。

あえて反応しないという姿勢は、「変わりたくない」という明確な意思表示でもあります。変わりたくない、僕の問題にこれ以上触れないでほしい、なぜなら変わってしまうことが怖いから。これもまた、形を変えた男らしさが背景にある否認です。

さらに言うと、男性社会や組織の中で勝ち抜き、高い地位を得ている男性ほど、「男尊女卑」というテーマから目を背けて無反応を貫く傾向があります。

自分たちの今の成功は、男尊女卑の上に成り立っていると認めてしまうと、次は自分の恐れの感情ともどこかで向き合わざるを得なくなることを知っているからです。

この取材もそうですが、私がFacebookで「『男尊女卑依存症社会』という本を出します」と投稿したときに、コメントや取材の申し込みなどの形で反応した記者の9割は女性でした。

男性記者からの取材申し込みは、今のところまだ1件だけですね。男性に向けて書いたので、ぜひ男性記者にも取材に来て欲しいです。

自分の中にある「恐れ」を認め、その感情を言語化できるようになることは、依存症の回復プロセスそのものです。これを「エモーショナル・リテラシー」といいますが、それができるようになっていく人ほど、大きく変わっていける可能性があります。

【プロフィール】

斉藤章佳(さいとう・あきよし)

大船榎本クリニック精神保健福祉部長(精神保健福祉士・社会福祉士)

1979年生まれ。大卒後、アジア最大規模といわれる依存症施設である榎本クリニックにソーシャルワーカーとして、約20年に渡りアルコール依存症を中心に様々なアディクション問題に携わる。専門は加害者臨床で現在まで2500名以上の性犯罪者の治療に関わる。『男が痴漢になる理由』『「小児性愛」という病』『盗撮をやめられない男たち』など著書多数。

<後編へ続く>

Source: HuffPost